こんにちは!元公務員のHiroshiです。

本記事では、こんな疑問に答えていきます。

本記事の内容

- 公務員の役職について(役職と年齢・給料・仕事内容の関係)

- 出向(国→地方/県→市町村)した職員がどういう役職になるか

元県庁職員の僕が書いていくので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

公務員の役職(職名)・階級と、年齢・仕事内容・給料のはなし

僕のいた県庁では、

- 主事・技師

- 主任

- 係長

- 主査(課長補佐級)

- 課長補佐

- 総括課長補佐

- 室長・副参事・技佐(課長級)

- 課長

- 次長

- 部長

という感じで役職が上がっていく仕組みでした。

役職の名前は自治体によって異なりますが、おそらく他の自治体でも行政組織は同じような感じでしょう。

なお、部次長は個室が与えられるのですが、それ以外は1つの課の中で働いています。

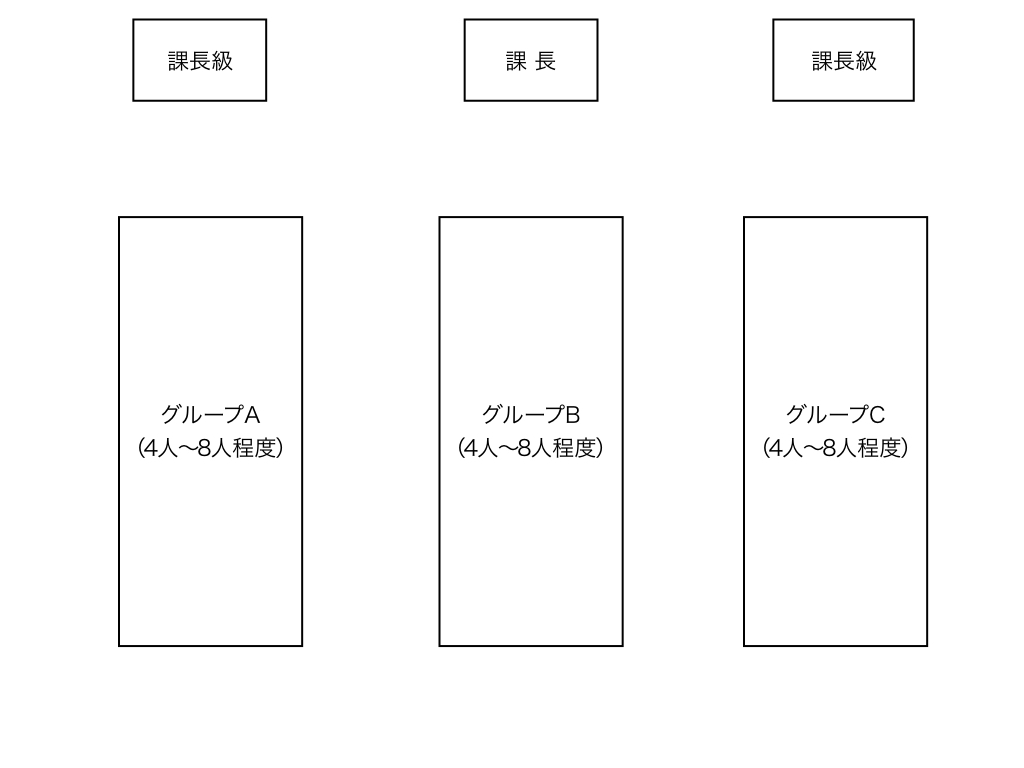

座席としては以下のような感じ。

上にある「グループ」は、課の中で業務内容ごとに分けられたものです。

課長補佐がグループ長となり、グループ全体の業務を監督したり、課長および課長級職員の支持をグループ員に伝えたりするイメージですね。

以下では、それぞれの役職についてくわしく解説していきます。

主事(技師)の年齢・給料・役割

| 年齢 | 20代 |

| 年収 | 300万円〜450万円 |

| 役割・備考 |

|

主任の年齢・給料・役割

| 年齢 | 30代前半〜 |

| 年収 | 450万円〜600万円弱 |

| 役割・備考 |

|

係長の年齢・給料・役割

| 年齢 | 30代後半〜 |

| 年収 | 500万円台後半〜700万円弱 |

| 役割・備考 |

|

係長くらいから、出世の時期にバラつきが出始めますね。

係長になれない場合はまずありませんが、仕事ができないorやる気がない職員の場合は、出先の係長で公務員人生を終える可能性もあります。

主査の年齢・給料・役割

| 年齢 | 40代中盤〜 |

| 年収 | 600万円台後半〜700万円台前半 |

| 役割・備考 |

|

なお、僕のいた県では「係長→主査」という順番でしたが、自治体によっては逆の場合もあるようです。

課長補佐の年齢・給料・役割

| 年齢 | 40代後半〜 |

| 年収 | 700万円台前半〜後半 |

| 役割・備考 |

|

課長補佐は上司(課長)と部下(グループ員)の板挟みになるので、かなり大変なポジションですね。

総括課長補佐の年齢・給料・役割

| 年齢 | 40代後半〜 |

| 年収 | 700万台後半〜800万代前半 |

| 役割・備考 |

|

室長・副参事・技佐(課長級)の年齢・給料・役割

| 年齢 | 50代〜 |

| 年収 | 800万円代前半〜800万円台後半 |

| 役割・備考 |

|

課長の年齢・給料・役割

| 年齢 | 50代〜 |

| 年収 | 800万円台後半〜900万円台後半 |

| 役割・備考 |

|

公務員の場合、課長にまで出世できたらかなりすごいですね。

だいたい同期の1割程度しか課長にはなれないというイメージが正しいかと。

次長の年齢・給料・役割

| 年齢 | 50代中盤〜 |

| 年収 | 900万円代後半〜1000万円強 |

| 役割・備考 |

|

ちなみに、財政課長や人事課長といった重要な部署の課長は、次長級の職員がなる場合が多いようです。(僕の県でもそうでした)

部長の年齢・給料・役割

| 年齢 | 50代後半〜 |

| 年収 | 1000万円〜1200万円 |

| 役割・備考 |

|

部長にまで出世できたら、最高峰の公務員人生と言えるでしょう。

ちなみに、部次長には国から出向してくる官僚のイスが一定数用意されています。

生え抜きで部長になれるのは同期で1人〜2人程度です。

【公務員の出世】同期で役職に差がつくのは係長以降

上でも少し触れましたが、公務員の出世において差がついてくるので係長級以降です。

公務員の出世を決める上でまず条件となるのが、「在職期間」と「年齢」です。

係長級くらいまでは、在職期間と年齢の条件を満たした場合には自動的に昇進できるのですが、それ以上は評価次第。

よく「公務員は40歳くらいまでは差がつかず、それ以降に差がつく」と言われますが、40歳前後が係長級(orそれに相当する役職)に昇進する年齢なんです。

優秀な人・評価の高い人は、40代のうちに課長補佐や総括課長補佐などを経験し、50代に入る頃には課長クラスにまで出世します。

しかし、あまりやる気がない人・仕事ができない人は、係長より上の役職には出世できず、そのまま定年を迎える人も。

まぁその類の方は、出先機関でまったり過ごせますし、最終的な年収は700〜800万円はもらえますから、ある意味でコスパは良いかもしれません笑。

出向した公務員の役職(階級)は?【国→地方/県→市町村】

公務員は他の自治体に出向する場合が多々あります。

国家公務員が県や市町村に行ったり、県庁職員が国や市町村に行く感じですね。

そのような時ですが、出向先では2〜3階級ほど異なるポストで仕事をすることになります。

具体的には…

- 国の課長(50代)→県の副知事

- 国の課長補佐(40代)→県の次長or部長

- 国の若手官僚(30代)→副市長や副町長

- 県の課長級(50代)→副市長や副町長

- 県の課長補佐級(40代)→市町村の部次長

という感じ。

だいたいどこの地方自治体でも、上位機関からの出向者が就くポストが用意されています。

法律では「国と地方は同等」とされていますが、人事的な意味では全く同等ではないということです。

出世する公務員はどのように役職を登っていくのか【地方公務員の昇進モデル】

だいたいのイメージにはなりますが、以下のような感じに昇進していきます。

主事(入庁時・22歳)→主任(30歳)→係長(35歳)→主査(40代前半)→課長補佐(40代半ば)→総括課長補佐(40代後半)→課長級(40代後半)→課長(50歳)→次長(50代半ば)→部長(50代後半)

まぁここまで順調に出世する職員は本当に一握りですけどね。

副参事や室長といった課長級にはなれても、そこから課長になるのが本当に難しくなっています。

ちなみに出世しない職員は、出先でまったりと万年係長と行った感じですね。

まとめ

本記事の内容をまとめていきます。

- 公務員は全部で10ほどの役職がある

- 係長くらいまでは同期みんなが一律で昇進していくが、そこから先は実力勝負

- 他の自治体に出向すると、2〜3階級ほど異なる役職で仕事をすることになる

なお、役職に関連した話として、公務員の年収についても以下の記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。

今回は以上になります。ありがとうございました。