こんにちは!元公務員のHiroshiです。

「公務員になりたい」と思ったあなたは、次のような状況ではないでしょうか?

- 1日でも早く勉強を始めようと考えている

- どんな参考書を買えばいいのか悩んでいる

- とりあえず「〇〇県用」と書かれた問題集を買った

しかし断言しますが、上記はすべてNG行為です。

最悪、公務員試験合格できなくなるかもしれません…

その理由は、最初にやるべき段階を飛ばしているからです。

そこで今回は「公務員になりたい人が最初にやるべきこと」を解説します。

ちなみに僕は、県庁で働いていた経験を持つ元公務員です。

YouTubeでも、公務員試験に関する情報を発信しています。

登録者が1.8万人ほどおり、多くの視聴者の方が合格しました。

本記事を読むことで、公務員試験対策の正しい手順が分かり、合格の確率が上がります。

3分ほどで読めるので、ぜひ最後までお付き合いください。

【大学生が公務員になるには】まずは情報収集から行うべき理由

公務員になりたい大学生の方は、まずは「情報収集」から始めてください。

大事なことなのでもう1度言います。

とにかく「情報収集から」です。

いきなり勉強をしても、それはゴールのないマラソンだからです。

公務員試験は、非常に長丁場の試験です。

試験科目が多く、筆記・面接・論文などたくさん課されます。

効率的に攻略していくには、情報を得て正しい対策を行うことが不可欠です。

- どんな科目が出るのか

- 試験の出題形式や配点はどんな感じか

- 論文や面接では何が問われるのか

- 試験のスケジュールはいつか

まずは上記の情報を得る。

そして「いつまでに何をできるようにすればいいか」を逆算して考えることが必須です。

一方、十分な情報収集をせずに勉強をスタートさせたらどうなるか?

- 行き当たりばったりの勉強になる

→試験までに必要な勉強が終わらない可能性 - 配点を意識した勉強ができず、重要でない箇所を勉強する

→無駄な努力をしてしまう

上記の状況に陥るのは本当にあるあるです。

正しい目標設定ができないんですから、成果も出ません。

つまり、情報収集しないとシンプルに落ちるんです。

情報収集→正しい目標設定ができなければ、非常に高い確率で失敗します…

公務員になりたい大学生が知っておくべき内容

では具体的にどんな情報を知っておくべきなのか。

それは「試験の全体像」です。

具体的には、主に以下の3点です。

- 公務員の仕事の中身や職種

- 試験の内容・出題される科目

- どんな問題が出るのか

それぞれ解説していきます。

①:公務員の仕事の中身や職種

ひとことで「公務員」と言っても、非常に幅広いです。

「自分は何の公務員になりたいか」を決めるために、職種や仕事の概要はチェックしておきましょう。

- 地方公務員(行政or技術)

→都道府県庁・政令市・市役所・町役場など - 国家公務員(行政or技術)

→総合職・一般職 - 国家専門職

→国税専門官・財務専門官・労働基準監督官など - その他の公務員

→警察・消防など

一例を挙げておきました。

上記のような方もいると思います。

ただそれでも、職種や仕事内容は把握しておくべきです。

- よく分からない状態だと、入庁後に苦しむ可能性がある

→「こんなはずじゃなかった」と退職することも - 併願先を決めるため

→公務員試験は併願をするのが普通

特に「併願先」ですね。

併願先は、第一志望の受験科目や仕事への興味で決めるものです。

職種や仕事内容を把握していないと、良い併願先選びができなくなります。

まずが職種や仕事内容を知って、自分の目標を決める。

これが「公務員になりたい人」にとってのスタートです。

②:試験の内容・出題される科目

受ける自治体・試験をなんとなく決めたら、次は試験の中身です。

- 課される試験の内容:教養のみor専門あり

- どんな科目が課されるか

- 2次試験の形式:論文試験・面接試験

上記はチェックしておきましょう。

試験の中身を知っておかないと、正しい対策は絶対にできません。

「何をどれくらい勉強する必要があるのか」が把握できないと、行き当たりばったりの勉強になります。

科目や配点から、合格のために必要な勉強を考えることが必須。

自分の受ける予定の試験のスケジュールも併せて確認しておきましょう。

③:どんな問題が出るのか

さらに、具体的に「どんな問題が出るのか」もチェックすべき。

今の自分の肌感覚を知るためです。

ザッとでも問題を見ておくことで、以下が分かります。

- 今の自分でどれくらい分かるのか

- どの程度までレベルを引き上げればいいのか

- 試験までの残りの期間で本当にできそうか

なんとなく「合格までの距離」が掴めるんですよね。

そして得た情報を元に、勉強方法を決定していきます。

具体的には「独学なのか予備校なのか」です。

どんな勉強が必要で、現在の自分でどの程度なら分かるのか。

さらに自分の性格などを踏まえて判断していく形です。

正しい道筋を立ててしっかり勉強すれば、独学でも予備校でも合格は可能です。

「公務員試験入門ハンドブック」で、必要な情報収集は完了します

ここまで読んで、上のように感じた方もいるはず。

書籍やインターネットで自分で情報収集するのは、本当に途方もない作業です…

しかし「公務員試験入門ハンドブック」があれば一発で完了します。

こちらは、公務員予備校のクレアールが無料で配布している冊子です。

(クレアールはWeb通信に特化した予備校です)

全部で88ページあり、内容としては以下です。

- 公務員の種類や仕事内容

→国家公務員・地方公務員のほとんどを網羅して紹介 - 採用区分と職種

→各試験の受験資格やスケジュール - 公務員試験ガイド

→科目や例題の紹介。学習プランの立て方など - その他のよくある悩みについて

→みんなが気になる疑問への回答・合格体験記

僕も読みましたが、これ1冊で公務員試験の全体像を網羅しています。

大手予備校のクレアールが作っているからこそ、情報も非常に質が高いですよ。

(紙も良質で、普通に1〜2,000円レベルのクオリティです)

※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし

公務員試験入門ハンドブックのメリット

公務員試験入門ハンドブックのメリットを深掘りして紹介します。

- お金と時間を圧倒的に節約できる

- 勉強の指針になる

- 体験記が非常に参考になる

具体的には、上記の3点です。

①:お金と時間を圧倒的に節約できる

情報収集の手段は、一般的に書籍とネットの2種類です。

しかし、それぞれ以下のデメリットがあります。

- 市販の書籍:体系的に理解できるがお金がかかる

→1〜2,000円はかかる - インターネット:無料だが情報が断片的。理解に手間がかかる

→情報の信頼性の面でも懸念あり

情報収集は超大事ですが、お金をかけたくない方もいるはず。

また時間をかけるべきは、情報収集よりも「勉強」ですよね。

(たくさん勉強しないと合格はできないので)

「公務員試験入門ハンドブック」なら、書籍・ネットの欠点を補えます。

- 無料で手に入る

- 情報が体系的にまとまっている

大手予備校のクレアールが出しているので、情報の信頼性も◎

お金と時間を節約しながら、質の良い情報にアクセスできるんです。

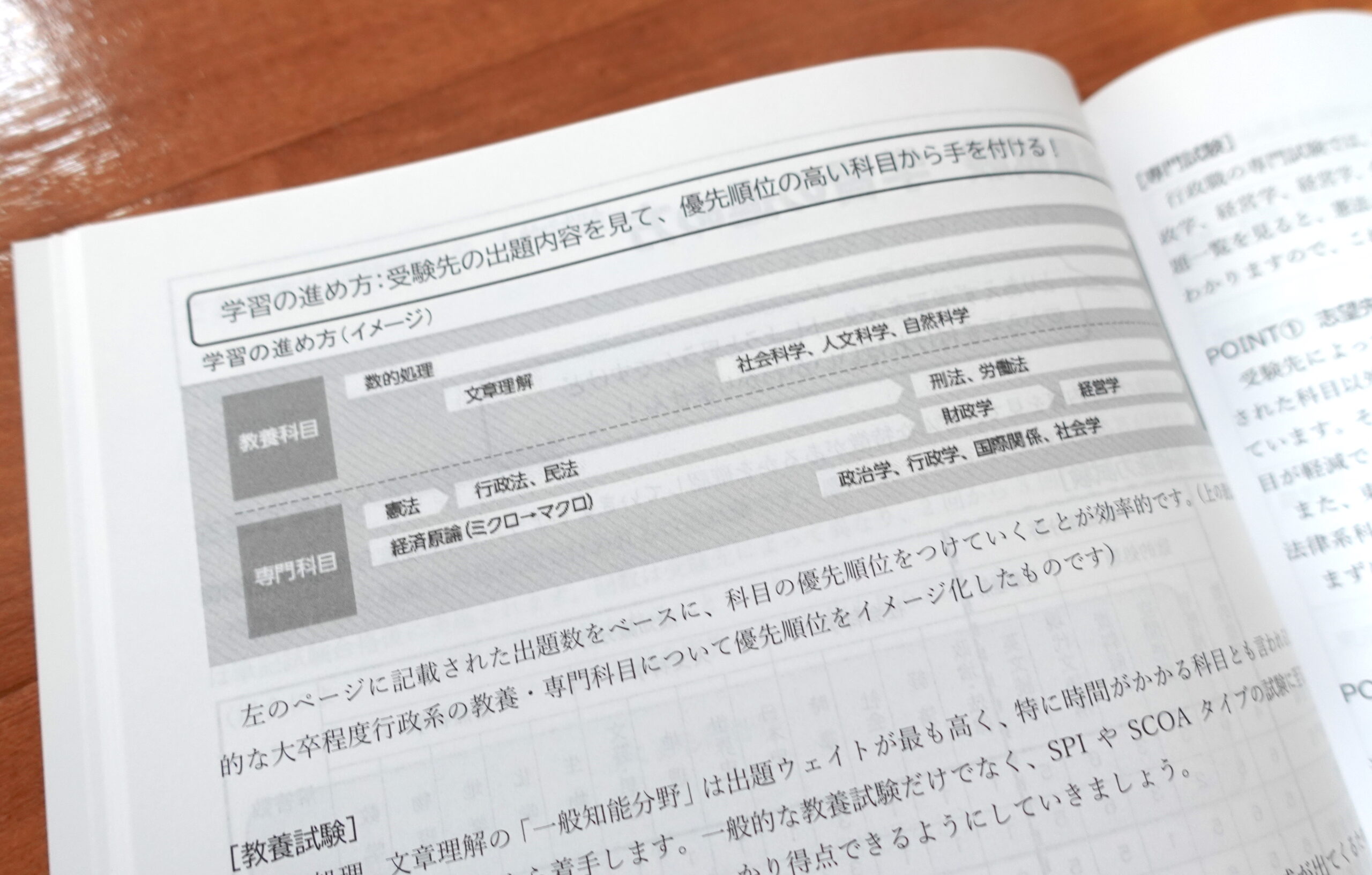

②:勉強の指針になる

「何から手をつけるべきか分からない」方も多いはず。

このガイドブックの素晴らしい点は、学習の進め方の解説です。

公務員試験の特徴として、以下の3点があります。

- 科目数が非常に多い

- 配点が科目によってまちまち

- 6〜7割の得点で合格できる

そこで大事になるのが「勉強の戦略」です。

つまり「科目に優先度をつけながら勉強する」のが、合格の決め手になります。

公務員試験入門ハンドブックでは、その特徴に応じた最適な勉強方法を解説。

「何を優先的に勉強すべきか」「効率的な勉強の進め方」等が全部分かるんです。

独学・予備校を問わず、勉強する上での指針になってくれるはず。

勉強の仕方を間違うリスクは、この1冊で格段に減らせますよ。

③:合格体験記が読める

合格体験記も公務員試験入門ハンドブックの特徴の1つ。

特に「勉強で苦労したこと」がピックアップされています。

- 時間の使い方・学習の進め方

- 苦手科目の対策方法

- モチベーション維持の仕方

例えば上記ですね。

公務員試験の勉強をしていると、必ず壁にぶち当たります。

上記は本当にあるあるで、僕も辛かったです。

そんな時に役に立つのが「先人の知恵」なんですよね。

合格した人が「どうやって壁を乗り越えたか」を知り、それを実践することで、あなたも乗り越えられます。

悩むポイントは、どんな人でも似通っているものです。

体験記はたくさん載っているので、あなたの境遇に近い方がいるはず。

このガイドブックは、勉強前の情報収集のみならず、学習中も役立ちます。

長丁場の公務員試験を乗り越える上で、マストで手に入れるべきです。

※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし

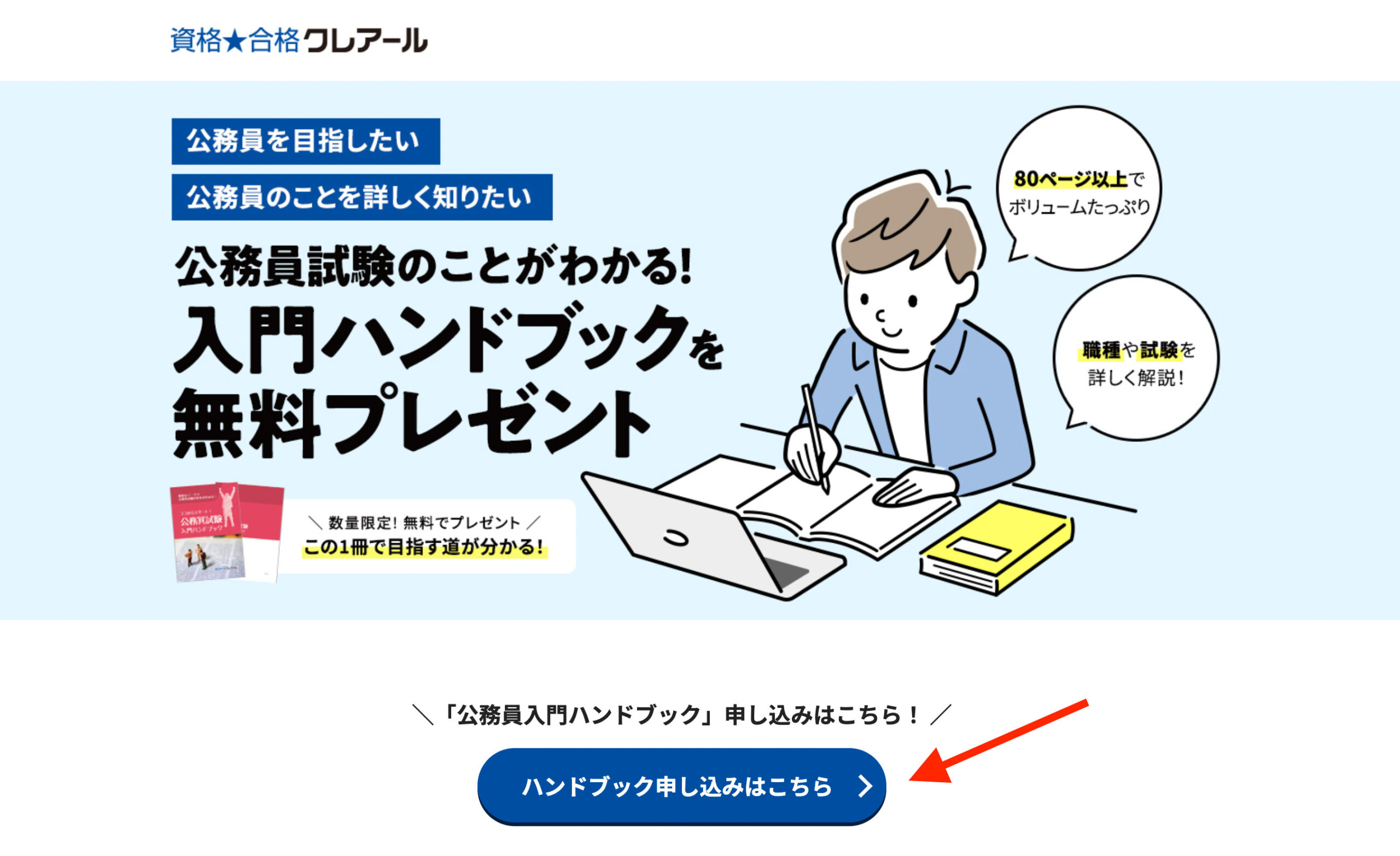

「公務員試験入門ハンドブック」をもらう手順

続いて「公務員試験入門ハンドブック」をもらう手順を解説します。

と言っても超簡単で、3分ほどで完了します。

①:公式ホームページにアクセス

こちらから、公式ホームページにアクセスしてください。

そして「ハンドブック申し込みはこちら」をクリック。

②:必要事項の入力

続いて必要事項を入力していきます。

お名前やメールアドレス、送付先住所などを入力してください。

電話番号は入力しなくても問題ありません。

「勧誘の電話が来たら面倒だな」と不安な方も大丈夫ですよ。

(僕も資料請求しましたが、特に勧誘は来なかったです)

すべて入力したら、確認ボタンをクリックすればOK。

3分もあれば終わるはずです。

※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし

【まとめ】公務員になるには、まずは「情報収集」から

公務員になりたい人が最初に行うべきことを紹介しました。

何度も言いますが、とにかく「情報収集」から始めてください。

必要な勉強は何か・どこを優先的に勉強すべきか等の戦略が、公務員試験突破には不可欠。

「情報収集」が全ての土台になります。

情報がない状態で勉強すると、ほぼ確実に落ちると思いますね…

情報収集の手段自体は何でもよいです。

ただ「お金をかけたくない」「手間を省いて良質な情報を得たい」なら、公務員試験入門ハンドブックがおすすめ。

無料ですし、もらって損はないと思いますよ。

人間は忘れる生き物です。

「明日やろう」と思っても、確実に忘れます。

公務員になりたい方は、今この瞬間に動き出しましょう。

※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし